Hay algo de mágico en el sonido; ancestral, atávico, hasta sagrado.

El sonido nos precede y continúa. “Al principio fue el verbo”. Y dijo: “Hágase”. Y hubo existencia. Pudo haber sido la voz de trueno de un Creador, o la explosión primera que originó todo. O las desavenencias y galanteos de las deidades. Lo cierto es que fue el sonido. Y el sonido se expandió, circuló desde tiempos inmemoriales, desde la oscuridad abstrusa de los cielos hasta las profundidades insondables de los océanos. Desde la aparente infinitud de la materia hasta la particularidad del ser. Hace flamear a los objetos del mundo. Traspasa los cuerpos y a su paso mueve los órganos. Marca el reconfortante ritmo del corazón. Se graba como recuerdo indeleble en cada mente para encarnarse con toda su complejidad. Ahí están registrados, entre otros, el sonido de las voces de los padres, con sus tonos, ritmos y cadencias. Porque la voz es signo que reconstruye la totalidad de la presencia. Llena el vacío de las ausencias recreando la existencia. Pero, en la distancia de los años, la particularidad de la voz parece ir perdiendo su tono característico. La memoria obra uniformando los sonidos. La técnica, la reproducción, ese artilugio encantador, opera en favor de la precisión que el recuerdo trata de disolver.

Podríamos pensar, entonces, que a través de los sonidos se puede reconstruir la historia de la humanidad. Sonidos inarticulados que empiezan a articularse: el roce de los huesos que crujen mientras el cuerpo queda erguido, erecto sobre sus miembros inferiores; gemidos, gruñidos, gritos que dan cuenta de la presencia de los homínidos que comienzan a diferenciarse de otros seres; de sus acuerdos y desavenencias; de sus alegrías y de los llantos. Los seres deciden compartir esos sonidos como una necesidad vital y transformarlos en códigos hasta convertirlos en lenguaje. Sonidos estrepitosos que el lenguaje transforma en trueno, lluvia, temblor. La irrupción de sonidos acompasados, rítmicos, metálicos. El mundo comienza a llenarse con sonidos artificiales. Sonidos dispuestos a la producción; sonidos destinados a la destrucción. Paralelamente, un sinfín de sonidos bellamente articulados acompañan ese devenir. Al principio, la misma naturaleza los interpreta con singular maestría. Luego, los homínidos fascinados ante semejante espectáculo, usan los sonidos que brotan de sus gargantas para ser parte de esa escenografía sonora natural. Los seres se nuclean, sus cuerpos suenan, vibran, danzan, se mueven acompasadamente como posesos. Crean distintos utensilios, extensiones que intentan captar, atrapar y reproducir esos sonidos de la naturaleza. Desde los más rudimentarios hasta los más complejos: la música invade todos los lugares; recorre el planeta allí mismo donde existe una porción de oxígeno capaz de producir el fenómeno físico que le permita circular. Los sonidos viajan de un continente a otro. Se expresan en los cuerpos de los esclavos. Son queja, lamento, añoranza de la tierra en que han sido arrancados. Serán injertos que combinados con los sonidos del lugar, darán como resultado nuevos sonidos.

Los humanos apresan los sonidos dentro de complejos dispositivos que, paulatinamente, reducen su tamaño hasta la mínima expresión. Hasta desmaterializarse. Ahí están los sonidos, dispuestos a ser escuchados las veces que se quiera.

Tal vez, todos los sonidos proferidos por las existencias a lo largo de los tiempos estén ahí, flotando en el viento. Y si uno lograse hacer silencio por unos instantes, si fuese capaz de deshacer la madeja sonora que nos circunda para concentrarse en el silencio, tal vez si eso fuera posible, podrían escucharse esos sonidos, el sonido primordial; ese que dio inicio a todo y que no cesará. Y hasta quizá, como una hipótesis posible o como un deseo, uno sea atravesado por la experiencia del sonido que hace vibrar las entrañas más profundas hasta confundirse en una sola materialidad.

Buenos Aires, julio de 2024.

Flotando en el viento. Dylan:

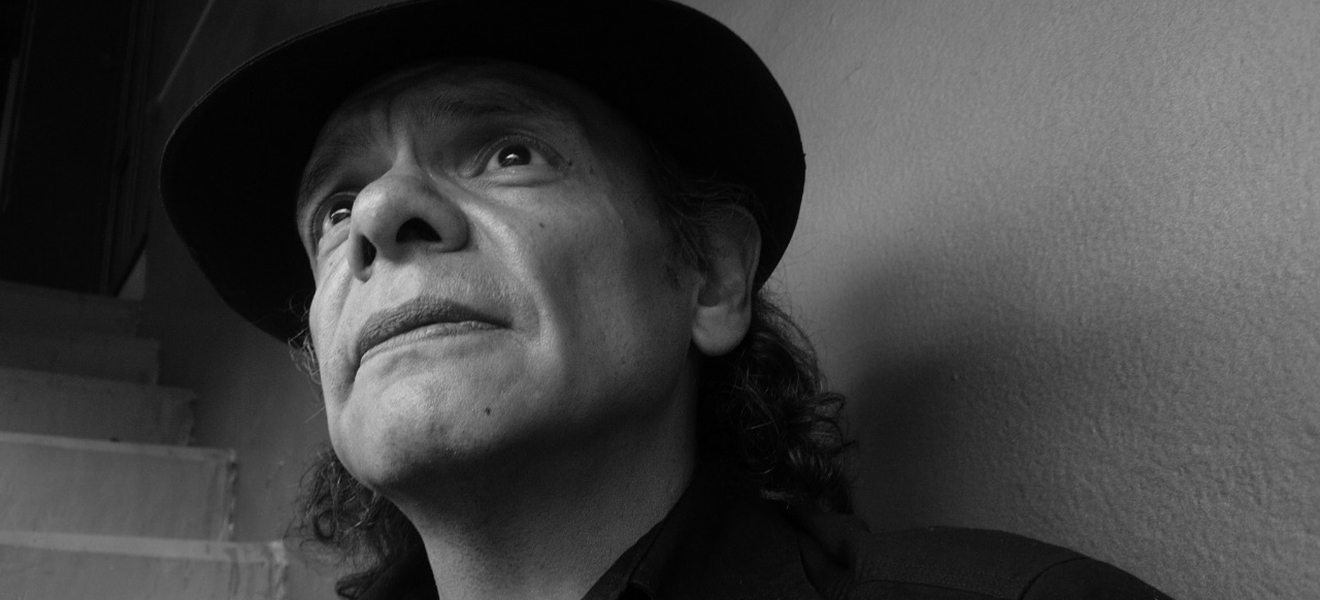

TU VOZ